教科書準拠と文理

『教科書ワーク』が発刊されたのが1980年。『教科書ワーク』の先輩にあたる『教科書ガイド』が発刊されたのは、さらにさかのぼって1961年。文理は半世紀以上、学校の教科書と共に歩んできました。

時代は移り変わり、学習指導要領の変化によって教科書の内容も見直されてきましたが、”基本を大切に教科書とタッグを組んで子どもたちをサポートする”という文理の基本姿勢は変わることはありません。

教科書準拠とは

教科書準拠とは、教科書の内容にあった学習参考書のことをいいます。

ページを開くと目次、内容、そして教科書ではどのページに該当するかが明記されているので、授業の予習、復習をスムーズに行うことができます。

学校の授業で理解できない内容があったとしましょう。

家に帰って机に向かって教科書を読み返しても、今ひとつわかりにくい。

これは教科書に原因があるのではありません。

何かを理解しようとするとき、ずっと同じ角度からでは同じ結論しか出てきません。

でもちょっと考え方や見方を変えた途端に「あっ!そうだ」とひらめくことがあります。

参考書は、この"別の方向から見てみる""理解するサポートをしてくれる"、教科書のサポーター的な役割を果たすといってもいいでしょう。

便利で頼もしいサポーターである参考書や問題集ですが、さまざまな種類が発売されています。

わかりやすく図解されているもの、カラーで親しみが持てそうなもの...

パラパラとページをめくって「これならよさそう」と買ってみたところ、ほとんど使われることなく本棚にしまいっぱなしのものがある、という経験はないでしょうか?

その原因のひとつに学校の授業と展開内容が違っている、という点があります。

ひとつひとつのセンテンスは、とてもわかりやすいのですが、教科書と一緒に勉強しようとすると、あちこちのページを開かなければならないことがあります。

教科書準拠は教科書に内容が合っているので、教科書と一緒に広げて復習、予習をすることができます。

なによりも大切な、すべての基本となる学校の授業を確実に理解する、それが学力向上の近道となります。

文理の教科書準拠シリーズ

教科書ワーク

小学生向けは1980年から、中学生向けは1984年から続く、文理の看板商品です。

教科書の内容に沿って要点のまとめと問題演習ができる形は、発刊当初から変わりません。

オールカラーになり、デジタル付録がつき、時代とともに進化しながら、皆様の学びを支え続けます。

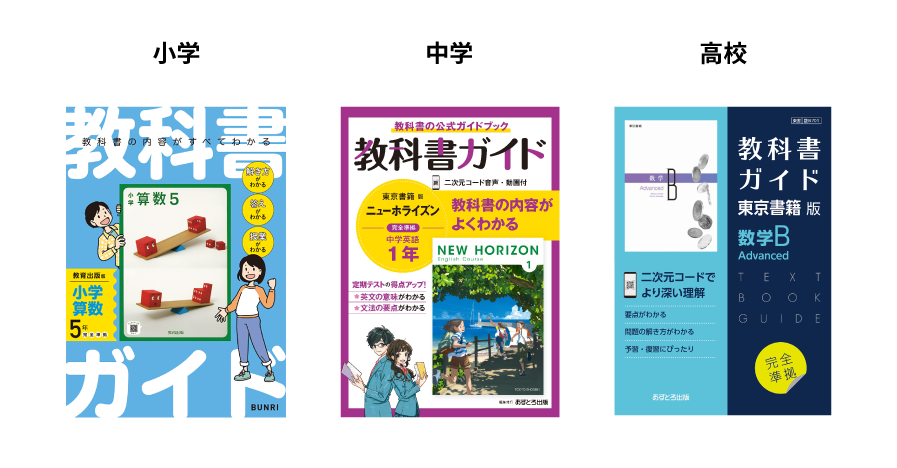

教科書ガイド

1950年、文理が初めて出版したのは中学教科書の自習書でした。

その後、様々な出版社が出していた自習書は、『教科書ガイド』という名前に統一されていきます。

教科書のくわしい解説や例題の答えが載っている、教科書の”虎の巻”です。

準拠する教科書ごとに、複数の出版社が出版・販売している商品です。

現在、文理は小・中の一部銘柄の出版・そのほか一部の小中高ガイドの販売を行っています。

教科書ドリル

昭和52年度の発刊当時は、教科書準拠ではないドリルでした。

昭和61年度より、国語・算数を教科書準拠版にして新登場。

今日まで、小学準拠教材の柱のひとつとなっています。

発刊当時は”風見鶏”が目印でした。現在はにぎやかな動物たちが楽しい勉強をサポートします。

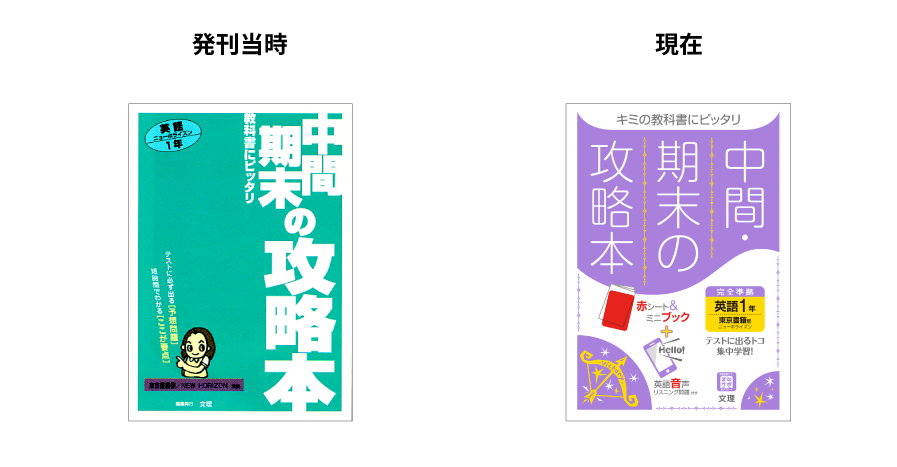

定期テストの攻略本

平成2年度に発刊された『教科書テスト』の流れを汲み、2003年に新登場したシリーズ。

『教科書テスト』にはすでに、「中間・期末試験の攻略」というサブタイトルがついており、

発刊時の『中間・期末の攻略本』の書名の由来となりました。

その後、2025年に『定期テストの攻略本』へと名称を変更しています。

「シンプル&適切な分量で短時間で仕上げられる」「まとめとテストの2段階でしっかり対策」

この2点は、『教科書テスト』の時代から変わらず引き継がれています。

過去に発刊された主な教科書準拠シリーズ

教科書レーダー

1964年に、自習書の呼称が教科書レーダーに統一されました。

「教科書ガイド」のさらに前身です。

マイチューター

1964年に発刊。

発刊時は、文理で初めてテレビCMが流されました。

ホームテスト・ハイテスト

どちらも1941年発刊。

ホームテストは小学生向け、ハイテストは中学生向けシリーズでした。

YouTube

YouTube X

X Instagram

Instagram LINE

LINE